桐生自然観察の森 園内情報 令和7年8月

令和7年8月29日(金曜日)

8月27日に紹介したスミナガシの幼虫が、あっという間に大きくなりました。体長4センチメートル、茶色と灰色の2色のイモムシはアワブキの葉をよく食べています。

令和7年8月28日(木曜日)

アキアカネかなと思い近づくと、顔面に黒い斑紋が2つあるマユタテアカネでした。この斑紋は眉班(びはん)と言いますが、鼻の穴のようですね。

本日の生物調査でトンボ類については、アキアカネ、ナツアカネ、マユタテアカネ、リスアカネ、ノシメトンボ、ウスバキトンボ、オニヤンマ、オオルリボシヤンマ、シオカラトンボ、オオシオカラトンボ、タカネトンボ、オナガサナエ、モノサシトンボの13種が確認されています。

令和7年8月27日(水曜日)

自然観察の森の事務所で、スミナガシという蝶の幼虫を飼育しています。

スミナガシの幼虫は、園内のアワブキの葉にいるのですが、いつも小さい幼虫のうちに食べられていまい、大きくなれない日が続いていました。そこで、事務所で2齢幼虫(1回脱皮したあと)の状態から2匹保護して飼育することにしました。

今日は終齢幼虫(5齢幼虫)へと脱皮したところです。

令和7年8月22日(金曜日)

今日の園内で見られたものを紹介します。

令和7年8月21日(木曜日)

園内で飛んでいる赤とんぼの、ナツアカネ。今日は、尾を高く上げた姿勢で止まっている姿を見つけました。

これは、直射日光の当たる面積を少しでも減らそうとして、逆立ちをしているような「オベリスク姿勢」と言います。

猛暑が続く中、こんな逆立ちトンボを見かける機会が多くなるかもしれません。

令和7年8月21日(木曜日)

特定外来生物であるクビアカツヤカミキリは、サクラやウメなどに寄生し、幼虫が木の中を食い荒らし、木を弱らせ枯らしてしまいます。

自然観察の森では、2023年に駐車場の樹木で成虫が初めて確認されました。その後見つけるたびに、駆除をしてきましたが、今年は初めて園内のサクラで確認されてしまいました。

今日は園内のエドヒガン、オオシマザクラ、ヤマザクラに、クビアカツヤカミキリの防虫剤を注入する作業を行いました。

令和7年8月20日(水曜日)

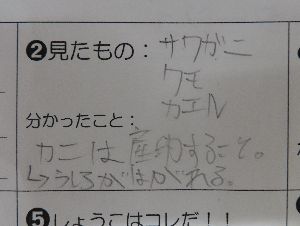

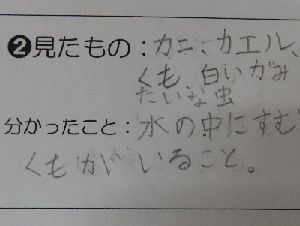

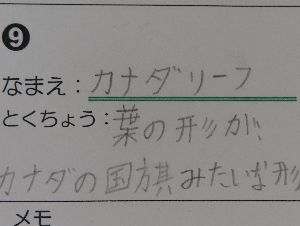

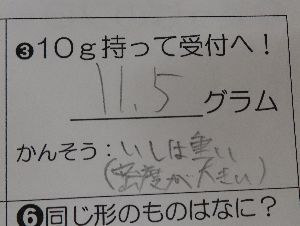

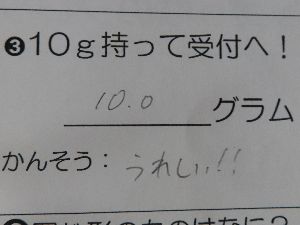

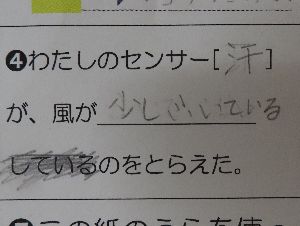

自然観察の森では、地図を見ながら観察ポイントに行き、発見できたことを用紙に書き込む「かんさつラリー」をやっています。

今日は、大阪から桐生に里帰り中、観察の森に遊びに来た親子が「かんさつラリー」に挑戦しました。

親子で楽しみながら自然を観察し、園内を散策していました。どんな発見があったのでしょう?ご紹介します。

参加者がかんさつラリーから戻った後、どんな発見があったのか教えていただくことで、みなさんの素敵な感性を共有できることが、楽しい時間になっています。

季節の移ろいは早く、自然観察の森に来る時々で見られるもの、発見が違います。

みなさまのお越しをお待ちしています。

令和7年8月18日(月曜日)

緑の光沢がきらきらとし、糸のように細くふわりと飛ぶ、オオアオイトトンボ。イトトンボの沼の周辺で見られます。

令和7年8月9日(土曜日)

イトトンボの沼のササ藪の上をひらひらと飛ぶ小さなチョウがいました。白い翅に黒い斑紋が目立つゴイシシジミです。この幼虫は、日本産では唯一の純粋な肉食性でアブラムシを食べ、成虫はアブラムシの分泌液を吸う、珍しいチョウです。

令和7年8月8日(金曜日)

「カナカナカナ」と、夕暮れに凉しく鳴くヒグラシですが、園路脇から元気に飛び出してくるのを見ることができます。

そんなヒグラシの中には、腹の両脇に白く目立つものをたくさん付けているものがいます。

これは、セミヤドリガというガの幼虫が寄生をしている姿です。セミは少し飛びにくい様子ですが、命に関わることはありません。

いくつもの幼虫を身体に付けてどっこらしょと飛ぶ姿を見つけてみてください。

令和7年8月2日(土曜日)

管理ヤードで小さなチョウを見つけました。ウラミスジシジミです。観察の森で確認されたのは2例目で、初確認は2018年8月3日でした。大きさと形が貝のシジミに似ていて、橙褐色の翅に銀白色の筋が目立ちます。

令和7年8月1日(金曜日)

ネイチャーセンターでは、夏の虫の展示をしています。夏の虫のフィールド情報、トンボや樹液に集まる虫の標本、飼育しているカブトムシ、クワガタムシを見ることができます。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課(2階)

〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号

電話:公園管理係 0277-48-9037

緑化推進係 0277-48-9037

ファクシミリ:0277-46-2307

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。